2012年11月7日ものづくり・理科支援教室 :神奈川県大和市渋谷学習センター

「子ども科学講座」(全5回)を終了

「出てこい未来のエジソン!」プロジェクトの第5回(最終回)を10月6日(土)、17名の参加を得て実施しました。

テーマは「水の電気分解と燃料電池」。この日は地域の行事があり、いつもより参加者が少なかったのですが、1時間の実験と、修了式を行いました。

水は加熱したら水蒸気になる、冷やすと氷になることを思い出してもらい、「水は本当に分解できるの?」と問いかけからスタートしました。準備したマイクロ実験キットを使って、実際に9Vの乾電池で電気分解をしてもらい、+極と-極で発する気体の量が異なることを観察し、5分くらいで2対1になることを確認しました。

センターでの規定により、直火を使えないので、発生する気体(水素)を燃やしての水素爆鳴気の実験はできませんでいたが、炭素芯で電気分解したのち、乾電池をはずし電子オルゴールにつなぐと、電池もないのに電子オルゴールが鳴るのには驚き、何度も何度も実験を繰り返していました。弁当などに使用されるプラスティック製のタレを入れる小さな容器(たれ瓶)を使用した電池も作成してもらい、この電池と電子オルゴールをお土産にしました。

終了式ではA4判のカラー印刷の修了書の授与を行い、加えて、未来の"エジソン"、"キュリー夫人"の赤ちゃん誕生を祝って折鶴のループタイを記念品として渡しました。

低学年でも最後のマイクロ実験キットを使いこなすことができたのは、楽しかった、面白かったで終わることが多い単発の実験教室ではなく、シリーズで実施することができたお陰と思っています。芽生えた興味・関心の火を消さないため、来年度以降もこの講座が続けられることを願っています。

2012年9月7日ものづくり・理科支援教室 :神奈川県大和市渋谷学習センター

「子ども科学講座」第3回、第4回を終了

-

第3回

「出てこい未来のエジソン!」プロジェクトの第3回を8月4日(土)20名の参加を得て実施しました。テーマは、"シュワッ!シュワー!入浴剤をつくろう"です。

多くの児童が入浴剤を使った経験があるようでしたが、すり鉢やすりこぎを見るのはほとんどが初めてという状況でした。使い方も分からず不安げな様子でしたが、温泉成分の粉末3種類と香りづけの粉末紅茶をひたすらすり潰して固めるという作業です。いざ始まると部屋中ガリガリ、ゴリゴリ大賑わいとなりました。クエン酸の微結晶をすり潰すのは手強かったようで、一部スタッフの助けも借りながら、全員無事に仕上がりました。熊やハートの型抜きに成功した時はそれぞれが歓声を上げ、その満足顔にこちらもホッとしました。

重曹とクエン酸の粉末を手のひらに取り、混ぜ合わせてもなにも変化がなかったのに、水を一滴たらすと"シュワッ!シュワー! "と泡が出て、何よりも急に冷たくなることに驚いていました。

-

第4回

「出てこい未来のエジソン!」プロジェクトの第4回を9月1日(土)24名の参加を得て実施しました。テーマは、"水の上を紙が走るって、本当?"です。

水に浮かぶのはなぜ?という謎かけからスタートしました。重いものでも鉄の船が浮かぶこと、軽いだけでなく他に理由があることに気づかせました。1円から500円までの各種硬貨が入ったコップに水を入れると沈んだままだが、水面にそっと浮かべると1円硬貨だけは浮くことを実演し、この理由が表面張力であると説明しました。児童には一人一人、水をコップのふちまで入れさせ、ビー玉を一個ずつ静かに入れると、水はこぼれないで水面が盛り上がること、また、水の入ったトレーの水面に一円玉数個浮かばせ、洗剤をつけた爪楊枝の先を水面に浸けると一円玉がさっと散らばること、数を増やし10個以上浮かばせると一円玉が固まってくる様子など、表面張力とはどんなものかを体験してもらいました。

また、撥水処理をした布の上で水玉ができること、できた水玉同士が集まる様子の観察も行いましたが、夢中で取り組んでいました。水粒子の手をつないだモデル図で、手を一部放すと、つないでいる方に引っ張られることを説明し、体験も含め表面張力のイメージはできたのではと思っています。

後半は紙や発泡スチロールで自作の船作りを行いました。講師が準備してきた銅線のアメンボづくりや渦巻き銅線がくるくる回ることなどにも熱中していました。中には、船づくりに熱中し過ぎて走らせるところまでは進まなかった児童もいました。

2012年8月12日ものづくり・理科支援教室 :神奈川県大和市渋谷学習センター

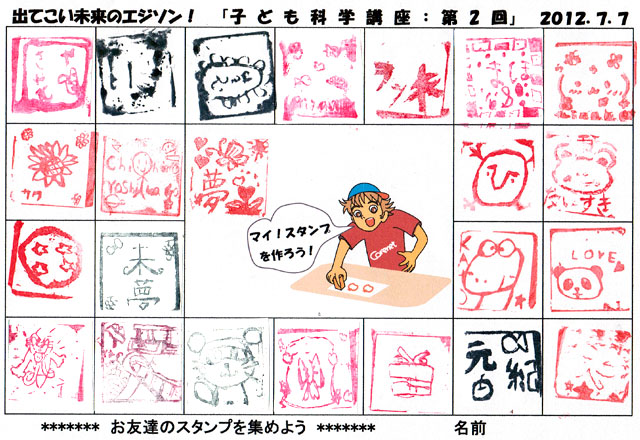

「子ども科学講座」第2回を終了

「出てこい未来のエジソン!」プロジェクトの第2回を7月7日(土)23名の参加を得て実施しました。テーマは、"マイ!スタンプを作ろう"です。

プロが使用する水溶性の感光性樹脂版を使用し、3cm角の版木に貼り付けて出来るオリジナルのマイ!スタンプを作りました。

前回の"なんでも太陽コピー"の宿題成果の発表を先ず最初に行いました。多くの子どもが作品を持って来ていて、この講座に高い関心を持っていることが分かり、嬉しく思いました。引き続き、今回の実験手順説明を行い、原版制作を行い、光を照射した後、感光していない部分を水で洗い流して、マイスタンプを作成しました。

また、目には見えないけれどパスポートの顔写真には割り印があり、別の箇所には顔写真も印刷されていること、お札にも色々な絵柄が印刷されていることを紫外線ランプを照射することで観察しました。さらには、蛍光パッドに描いた絵や文字が電源を入れると光り輝くことなど、同席している大人もびっくりの光に関する不思議な体験もしていただきました。

2012年6月10日ものづくり・理科支援教室 :神奈川県大和市渋谷学習センター

「子ども科学講座 」を開講

一生懸命絵を描く子どもたち

作品と感光紙を重ね、窓からの光に当てる

アイロンを当てて現像、思わず歓声が

「出てこい未来のエジソン!」の呼びかけで、大和市の「広報やまと」誌に掲載し、15名の募集をしたところ、31名の応募がありました(1年生:7名、2年生:3名、3年生:8名、4年生:5名、5年生:8名)。

6月2日を皮切りに、10月までの各月 第1土曜日(14:00~15:30)に5回シリーズで実施します。学年の幅が広く、対象学年をどこに絞ればよいか悩むところですが、最も身近で大切な光と水を扱い、題材もコピー機や入浴剤など身近なものを取上ることにより、"未来のエジソンたち"には、この実験教室の体験を通して、"どうして?" "なぜだろう"と考える子どもになってくれることを期待しています。

- 第1回6月2日(土)なんでも太陽コピー

感光性塗料を塗った紙を使用し、自分が描いた絵や、押し葉等の影を紙にコピーさせることにより、光(太陽光など)の力が物質に変化を起こすことに興味を持たせる。 - 第2回7月7日(土)My!スタンプづくり

感光性樹脂でできた板を使用し、光に当たったところだけを不溶性にすることにより、スタンプを作る。第1回目と同様に光の力に興味を持たせる。 - 第3回8月4日(土)入浴剤づくり

入浴剤は数種の化学反応を利用して作られていることを、実際につくってみることによって体験させ、興味を持たせる。 - 第4回9月1日(土)水の上で走る紙

水の表面には表面張力が働いていることを理解させ、その作用に興味を持たせる。 - 第5回10月6日(土)水の電気分解

ミニチュアセットを使用して、水が水素と酸素からできていることを体験を通して理解させる。

第1回は開講に当たり、エジソンの説明から始まり、太陽の恵み・光のさわりの説明から入りました。

絵を描くのが苦手な子には、押し葉の影を写し取るフォトグラムに挑戦してもらいました。講師が作成し持参した日本の風景・寺社・仏像の切絵や絵付クリアファイルを用いたフォトグラムは大好評でした。前置きが長過ぎたとのご指摘もありましたが、影を写し取るフォトグラムには想像できない目新しさがあり、次々に試す子どもが続出し、1時間半はあっという間に過ぎ去りました。