2018年3月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県座間市青少年センター

わくわくサイエンスくらぶ2018

静電気マジック 見えない力が物を動かす!?

2月17日土曜日、座間市青少年センターで"わくわくサイエンスクラブ2018"「静電気マジック!見えない力が物を動かす!」をテーマに、3年生と4年生の小学生21名が参加して理科実験教室を開催しました。

はじめに静電気とはどういうものかを説明しましたが、小学3、4年生では原子、電子、陽子といったことの理解は難しいので、頭のどこかに聞いた記憶が残り、中学や高校で実際に勉強が始まった時に思い出して、理科に一層興味を持ってもらえればとの期待で話しました。

それでも多くの子ども達は静電気は知っていて、宇宙を旅するはやぶさについても多くの子どもが知っていて、はやぶさのイオンエンジンは静電気を利用していることの話もしましたが、子ども達の表情から、これにも興味を持っていることが分かり、嬉しく思いました。

実験は以下の順番で実施しました。

- 子ども達が持参した空き缶を帯電したストローで動かす実験。

- ニンジン、長ネギ、きゅうりを吊るし、帯電させたストローを近づけ野菜を回転させる実験。

野菜には水分があるので、どの野菜もストローに吸い寄せられて回ります。 - 紙コップを逆さにして土台として使い、ここにストローを刺して回転台とし、これに爪楊枝を刺したストローを直角に乗せ、ストローや定規の静電気でこのストローを回転させる実験。

ストローと定規では帯電する電気の+、-が逆なので、反対の動きをします。 - 水を曲げる実験。

ペットボトルに穴を開けたものを用意し、そこから水を流して水がストローに吸い寄せられて曲がることを体験しました。 - 電気クラゲの実験。

荷造り紐でクラゲを作り、ペンシル風船を帯電させて、空中に細かく裂いた荷造り紐(クラゲ)を浮かせる実験です。 - 静電気振り子の制作。

子ども達が持参した空き缶2本の間で押しピンで作った振り子を揺らせ、カンカンと音を出させる実験です。

事前に何回もやってみて、今の時期は確実に、また簡単に成功すると思っていたのですが、部屋の中に多くの人が入り、息のせいで湿度が増したのか、水を曲げる実験で湿気が増したのか、電気クラゲと静電気振り子は成功する子、上手くできない子とばらついてしまいました。

アンケートでは面白かったと多くの子どもが記載してくれましたが、今後の実施においては考慮すべき反省も多い結果になりました。

「今日の実験を知らない子にやって見せて、驚かせてやる」、と声を弾ませて喜んでくれた子がいたりして、講師を喜ばせてくれました。

2017年12月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県座間市青少年センター

わくわくサイエンスくらぶ2017

音と電話の不思議を体験する

11月12日(日)、座間市青少年センターで「音と電話のふしぎを感じちゃおう!」をテーマに、わくわくサイエンスクラブ2017を開催しました。小学3年生から6年生の17名の参加があり、講師7名で対応しました。

まず、音は空気などの物質の振動で伝わること、空気、水、金属等の物質の違いで伝わる速さも違うことを説明しました。空気が無くなれば伝わらないことを実感してもらうために、警報を発信している護身ベルを容器に入れてポンプで空気を抜く(真空にする)とだんだん音が小さくなることを確認してもらいました。

次にいろいろな紙コップ電話をつくり、音の伝わり方の違いを体験してもらいました。

糸電話の場合はピンと張らないと振動しないので、聞こえません。紙コップを風船でつないだ場合は、空気そのものが振動するのでよく聞こえます。針金も曲がっていても振動するので、よく聞こえます。

また2組の風船電話を途中で絡ませると4人の間で話が出来ること、複数の糸電話の端を風船に貼り付けると多人数で話すことの実験もして、振動が伝われば、数に関係なく音が伝わることを体験しました。

針金電話はアルミ線を使ってつくり、アルミ線をコイル状に巻くと、コイルでの音の振動によって、音にエコーがかかる体験もしてもらいました。

最後に「声コプター」作りに挑戦しました。紙コップの底から外側に穴をあけて爪楊枝を張り付け、先端に紙のプロペラを刺します。このプロペラが回転しやすいように、ビーズでゆるくサンドイッチします。

コップに口を当てて声を出すとプロペラが回ります。プロペラの代わりにスパンコールを刺すと回転とともに、光が反射してきれいな作品になりました。

良く回ると余裕が出来、2本目の爪楊枝を貼り付けて2重の声コプターに仕上げる子もいました。

終わった後で、母親と紙コップ電話で話している子もいましたが、この実験は家庭でも簡単にできるので、家族で楽しんでもらえるとよいなと思いました。

2017年9月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県座間市青少年センター

夏休み!わくわくサイエンスくらぶ 第2弾

竹コプター作り、紙コップ円盤作り、クルクルZOO作り

主催者からの依頼で、今年は以下のようにテーマを分けて実施しました。

- 1、2年生対象:竹コプター作り(10名+幼児2名飛び入り参加)

- 3,4年生対象:紙コップ円盤作り(11名参加)

- 5,6年生対象:クルクルZOO作り(3名参加)

合計7名の講師が、学年別に分担して担当しました。

学年別なので、フォローが行き届き、無事各作品を全員が完成し、子供達は大いに楽しんだようでした。この教室は保護者も同伴できるシステムなので、保護者の熱い視線を受けながらの工作ですが、わが子が無事完成できたのを見て安心し、喜んでいました。

小学1、2年生は未だ電気の流れの理解ができていないので、自分で配線し、動いたら特別の喜びを感じるようです。保護者の感想には、高度なことを経験させてもらって、有難うございました、といったものもありました。

紙コップ円盤では取説通りの円盤で成功したら、次に自分で考えた円盤を飛ばすのも面白いよとアドバイスしたら、なんと1枚羽根の円盤を作り、これが見事に飛びました。他の教室でも体験しましたが、子供は本当に思い切った発想をするものです。この成功体験が、独創力を大切にし、それにチャレンジするきっかけになってくれればと思います。

クルクルZOOはコアネットとして新しく投入したテーマでしたが、事前に十分検討して臨み丁寧にフォローした結果全員が完成でき、下級生からさすがという目で見られていました。

2017年9月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県座間市青少年センター

夏休み!わくわくサイエンスくらぶ

リニアモーターの模型作り

8月3日(金)13時30分~15時30分「リニアモーター模型の製作」のテーマで開催しました。小学校5、6年生24名が参加し講師6名で対応しました。

リニアモーターと授業の進め方の説明からスタートしましが、リニアモーターという言葉は中央新幹線で磁石が使われているという事から皆さん認識はありました。

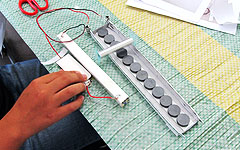

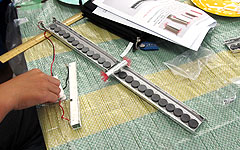

レール製作から始まりました。最初は山折、谷折りも分からず、はさみの使い方もぎこちない児童も見受けられましたが、何とかレールは完成し、次は電流を流すアルミシートの貼り付けです。大人でもしわを作らずに貼ることが難しい作業ですが、何とかクリヤーし、次は磁石の貼り付けです。レールに等間隔に極の向きを揃えて貼りつけます。磁力が強く貼るのに苦労していました。

レールへの磁石の貼り付けが終わった時点で、講師が貼りつけた磁石の極の向き(S,N)を一つ一つ確認し、ミスが見つかった児童は、磁石を剥がして貼り直しをしなければならず、これが結構大変な作業でした。磁石の向きがそろっていないとリニアモーターは作動しません。

次に電池ケース製作、スイッチ製作、結線作業に入ります。電池ケースに電池3本を投入する時は+-の向きを間違えないように慎重に行いました。スイッチ製作後、電池ボックス、レールとの結線です。みな真剣に図面、完成品のサンプルを見て結線しました。結線を間違えるとショートし発熱することがあるので慎重に確認することを指導しました。講師が1台毎結線状態を確認し、最後にアルミシートを巻いた回転体(リニアモーターの電車にあたります)大小2点を製作してすべて完成しました。

完成した回転体をレールに載せスイッチを入れます。児童も講師も緊張の一瞬です。『動くかな、動くかな?』と見つめる中、回転体が『くるくる』と動き出した瞬間、『やった』と歓声! 講師がほっとした瞬間でした。児童は、結線を変えると電流の流れが変わり回転方向が変わることも体感しました。早く完成したメンバーではお互いのレールを連結して回転体を流す光景も見られ、このような子供達独自の発想の広がりを見るのは、とても嬉しいことです。

2017年8月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県座間市青少年センター

夏休み!わくわくサイエンスくらぶ

声コプター

コインが消える不思議な貯金箱

- 【実施日】

- 7月21日(金)10時30分~15時30分

- 【講師数】

- 7名

- 声コプター

7月21日金曜日10時30分~12時、「声コプター」のテーマで開催しました。小学校1、2年生26名の参加で、7名の講師で対応しました。今年1年生になった児童と2年生という事で保護者の方が付き添っていらっしゃいました。

小学校1・2年生という事で、声の振動が回転運動に変わる事というお話は難しいので、「糸電話」のお話の後、「声コプター」の製作に入りました。

はじめて定規と鋏を使う児童も多く、プロペラづくりは大変でした。次に爪楊枝にビーズをいれプロペラを回転しやすくして、さらにビーズで外れないようにサンドイッチにし、コップの底にセロテープで止めて完成です。

コップに口をあてて声を出すとプロペラが回転します。ところが、1年生・2年生では声が小さいのかなかなか回転しません。遂には、保護者も参加して、プロペラ曲げたり、爪楊枝の位置を変えたり、声を張り上げたりして回転させました。

プロペラが回転した児童はプロペラに替わり、用意したスパンコールを刺して回転させておりました。なかなか綺麗でした。

残念ながら、回転しなかった保護者の方には自宅で再度挑戦するとプロペラの部品を持ち帰る方も見られました。今回のモノづくりは、保護者も参加した親子共同ものづくりになりました。これで親子が科学に興味を持っていただけたら開催した甲斐があると思いました。

- コインが消える不思議な貯金箱

7月21日金曜日13時30分~15時30分、「コインが消える不思議な貯金箱」のテーマで開催しました。小学校3・4年生23名の参加で、7名の講師で対応しました。

「消える貯金箱」いうのは。箱形の貯金箱で,横には大きな窓がついており,中の様子が見えるものの,いざ上から硬貨を入れても,入れたはずのお金が窓からは見えないというもの。実は鏡を使って目の錯覚を利用しているのです。

テーブル毎にコインを入れて消えるという実演をしてから製作に入りました。

型紙をはさみで切り、糊付けをして貯金箱を作成するのですが、型紙の切り方も、一筆書きのように切っていく児童、ところどころに切込みを入れて切り易くする児童と各々特徴がありましたが、概ね綺麗に切れました。

次に、貯金箱の内装、外装の色付け、絵を描く、色紙を貼る等の装飾があるのですが、1人として同じものはありませんでした。中には、これは凄いという作品もありました。

最後に大きな窓にブラバンを貼り、箱を糊付けし、鏡を入れて完成です。

完成した貯金箱を眺めて、児童の絵心、色彩、配色の素晴らしさには驚かされます。